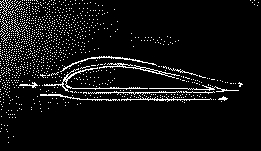

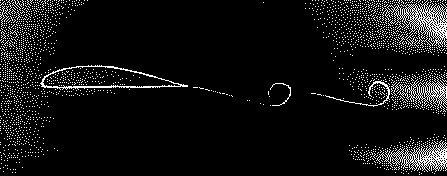

揚力の説明に使われる図は大略左図のようなものになる。この図での説明の要旨は「上面がなだらかな曲線を描く翼型では上面を流れる空気の速度は下面のそれより速い」。 揚力の説明に使われる図は大略左図のようなものになる。この図での説明の要旨は「上面がなだらかな曲線を描く翼型では上面を流れる空気の速度は下面のそれより速い」。

そしてベルヌーイの定理により「(非圧縮性、非粘性の流体においては)連続する流体では流体の密度とその速度の二乗の積の半分になる動圧と静圧の合計は常に一定となる」

したがい「流速の速い翼の上面の動圧が高くなり静圧が低くなって翼が浮き上がる」と。では何で上が早くなるのかの説明はない。多少とも文学を齧った先生なら崇徳院でごまかしたいところだろう。

理科の先生はそこのところを曖昧に話してなんとなく納得するのは実験で見せられるベンチュリー管を思い出させるものがあるからであろう。たしかに管の形状は翼の上面に似ていなくもない。

しかしその説明では管の断面積の大小で説明していた。翼では管の上部はどこに? となるとなんとも苦しい。 しかしその説明では管の断面積の大小で説明していた。翼では管の上部はどこに? となるとなんとも苦しい。

とはいえ風洞実験の写真を見せられるとそんなものかと納得してしまう。ましてや飛行機から見ればそのとおりである。確かに相対的には同じではあるが動いているのは翼である。

そこでの説明は揚力が発生している状態の説明でしかない。揚力が発生するまでの説明がかけているのである。

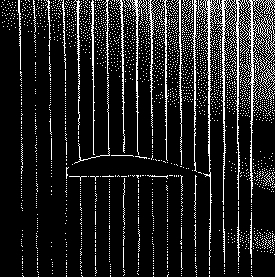

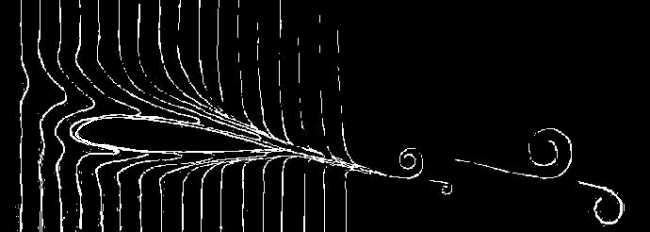

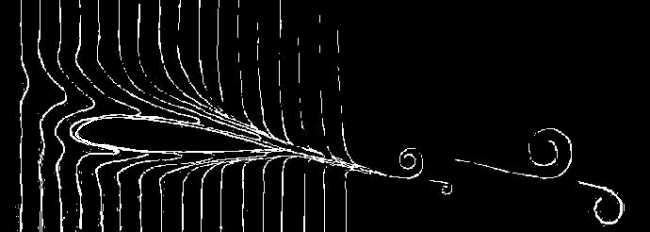

まず翼を縦断する線上の空気の分子に着目してこの線を横切る翼が線上の分子に及ぼす影響を考える。

正確に言うとその分子は力を与えない限り動かない理想の分子である。これを脳内シミュレーションで行なおうという試みである。

注)科学的には「流れの可視化」技術に空気中では火花追跡法、水中では水素気泡法という手法がありこれと類似した画像が得られる。ちなみに風洞実験写真で見せられるのはスモークワイヤー法と呼び、これが誤解のもとになっている。

実際の分子は何らかの法則にしたがって勝手気ままに動き回っている。でないと生物は自分の吐き出す空気で窒息してしまう。 実際の分子は何らかの法則にしたがって勝手気ままに動き回っている。でないと生物は自分の吐き出す空気で窒息してしまう。

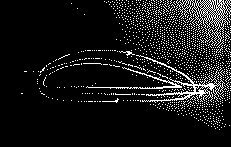

左図は翼がわずかに動いた状態である。最大翼厚から前の空気は押し出され後ろに空いた空間には空気が流れこむ。前方の空気は翼から圧力をうけ大気圧に対し(+)の正圧、翼の後半の上面には(−)の負圧を生じている。

ベルヌーイの定理の前提である非圧縮性は現実ではありえない。

注目している線上にあった分子は前方では前上に押され、後方では下方から上に回り込もうとする。

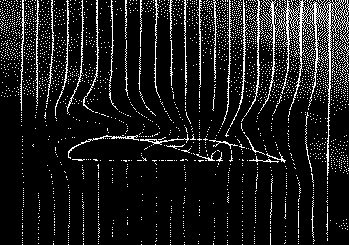

さらに翼が進むと後方から空気が回り込む。これはには空気の粘性が関与している。 さらに翼が進むと後方から空気が回り込む。これはには空気の粘性が関与している。

粘性とは流体がもつ粘り気であり個体との間で特に顕著になり翼の表面にくっついた空気の分子の列は翼に引きずられて進みその分子に接した分子もわずかずつ遅れながら前に進む。

翼の後端ではその分子の列が負圧に吸い込まれ巻き上がる。

翼の前方では前上方向に押し出され圧縮され正圧になった空気が後方の負圧に向って流れ込む層ができる。

圧縮され正圧になるのは押された空気を更に前方の空気の分子が持つ慣性のため押し止められるためである。 圧縮され正圧になるのは押された空気を更に前方の空気の分子が持つ慣性のため押し止められるためである。

気体の圧力の伝播には音波と呼ばれる波とそれより遅い風と呼ばれる流れがある。この二つが揚力を作るのである。

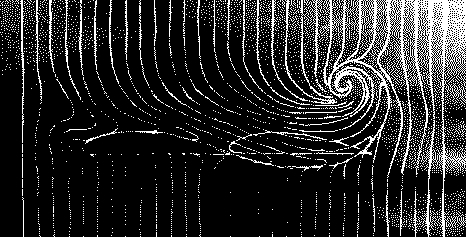

さらに翼が進むと前から流れ込む空気と後ろから巻き込む空気が翼の後方に渦を形成する。

なぜ翼の後ろに渦ができ、翼の上面を高速で流れる空気の層ができるのか? これも粘性と慣性の働きである。 なぜ翼の後ろに渦ができ、翼の上面を高速で流れる空気の層ができるのか? これも粘性と慣性の働きである。

翼の前部が圧縮機となり空気を後部のモーターに送り込み翼の後方に渦を作りだす。その渦が翼の上面の空気を巻き取って高速の流れを作り出す。

工業製品として利用されるとジェット・ポンプと呼ばれ高圧で流体を噴出させると周囲の流体を吸い込んで加速させて高圧で噴出した流体より数倍の体積を吐出させることができる原理である。 近くはダイソン©のエアマルチプライヤー©の原理でもある。

できた渦は幸いなことに空気の粘性の限界でちぎれてしまう。でなければ翼を動かすエネルギーは渦を維持し増大することに使われて前に進むエネルギーはいくらあっても足らなくなる。かくして飛行機は飛ぶ。

いずれにせよ揚力は断続的に発生しており渦が切れた瞬間、瞬間では翼は揚力を失い飛行機は慣性で飛んでいることになる。

「怖いですねえ、恐ろしいですねえ」(懐かしき淀川長治先生!映画がメインの当ミュージアムですが先生のようにうまく語れません)

翼の上を高速の空気が流れていることはわかった。この物理学上の現象を数学的にベルヌーイの定理(Bernoulli's Low)と整合させたのがクッタ・ジューコフスキーの定理(Kutta-Joukowsky's Low)である。 翼の上を高速の空気が流れていることはわかった。この物理学上の現象を数学的にベルヌーイの定理(Bernoulli's Low)と整合させたのがクッタ・ジューコフスキーの定理(Kutta-Joukowsky's Low)である。

翼の後方に生ずる渦と鏡面対象に回って流れる翼の周りを等速で流れる循環流を導入し翼の上面と下面に生じる空気の速度差を使って現在の揚力の計算式を確立した。

さてここまでの説明に使った翼はクラーク Y 型と呼ぶ翼の下面が直線の翼型である。しかし一般に使われる翼型は下面にも膨らみがある。この効果は前縁の下側でも翼の方の圧力をあげて上面から下方に逃げる流れを押しとどめて流速を維持して、同時に下面にも同様にある程度の流速のある流れの層をつくり翼の後方から巻き上がる流れを後方にずらせて渦の形成を翼の後端から離し、翼上面の流れを滑らかにする効果がある。

実際に翼の表面上に空気が流れて対気速度がある範囲は空気の粘性で翼の表面にまとわりついて引っ張られる空気の層と流速のない大気に引き戻される層の間にできる空気の流路でまとわりついている部分は境界層と呼ばれる。クラークY型の下面にも同様の流れがある。

揚力の説明に使われるベルヌーイの定理はこれまで述べてきた揚力の発生には圧縮性を伴うという説明と矛盾はするが圧縮を無視すれば物理上もしくは工学上の公式として正しい。

この式を飛行機に応用してみよう。翼は大気圧の中を移動しており両面の流れは大気圧からの圧力変化が始まる。大気圧を p0(kg/m2) 、流れの静圧を p (kg/m2)、空気の密度を ρ (kg/m3)、空気の平均流速を v (m/s) として上側を u 、下側を l とすると、

p0 = pu+½ ρvu2= pl+½ ρvl2

上下面の静圧の差 (N/m2) に翼の面積 S (m2) を掛けたものが揚力 (N ニュートン)となり機体の重量 W (kgw) と釣り合う。 g (m/s2) は質量系単位の力 N を工学系単位の重量W ( kgf または kgw) に換算する重力加速度であり W/g = N となる。

W=( pl-pu)S=½ (ρg){ ( vu2- vl2)} S

両辺をSで割ると

W/S =( pl-pu)= ½ (ρg)( vu2- vl2)

この式を vu について解くと

vu= { 2/(ρg )(W/S)+ vl2)} 1/2

W/S は翼面荷重と定義されている。しかしこの式は速度の未知数が二つあり解くことはできない。

この式でわかることは下面の流速が上がれば上面流も速くならなければならないこと、翼面荷重や空気の密度の平方根に比例することである。

なぜこの上下の流れる層ができるのか?それは流体が本来持つ粘性のために生ずる境界層があるためである。

さてベルヌーイの揚力の式では実用には適さない。そこでクッタやジューコフスキーが力学の基本法則から流体中の物体にはたらく力の解析を行なって実用的な揚力の式を完成させた。翼の周りめぐる空気の流れが実在することでベルヌーイの定理から揚力の公式を発展させたのではない。

ニュートンの第二法則である「運動量の伝達」の法則から「流体中の物体にかかる力」の式を誘導しようと考えていた二人は独立してそれぞれ同じ時期に力の働く場のなかに循環流の概念を導入したのである。

ニュートンの第二法則「運動量の伝達」を揚力に適用すると翼から空気に伝えられた力 K (N: kg m/s2) は空気に与えられた速度 w (m/s) と翼の周りを通過した空気の質量流量 q (kg/s) の積になることから式で表すと、

K = wq

しかしこの式を数学的に解くことは難しい。たとえば w にしても q にしても実際に測定することは不可能といっていい。たとえば地面近くを飛ぶ飛行機には翼の下面と地面に挟まれた空気の圧縮によって生じる揚力が増す地面効果とよぶ効果がある。実際には主翼の幅の半分と等しい高度あたりから利き始めるようだが幅が無限にある理論上の翼では影響する範囲も無限になり q を決めることはできない。

人間に必要な知識は物理学の真理ではなく工学の実用性にある。それが無次元の揚力係数 CL を導入した「揚力の公式」である。この式の誘導には複素数を使った微積分が用いられており、筆者の才ではうまく説明できない分野なので専門書に譲らせて頂くが結果は次のような周知の式になる。

L = ½ CLρV2 S

揚力 L の単位はkg・m/s2すなわち N である。

この式では測定できる翼の速度 V と翼の面積 S は (V ) と(ρSV) に分かれて存在する。(V: m/s ) は空気に与えられた速度 w 、(ρSV: kg/s ) は質量流量 q を置き換えたものであり、その他もろもろの物理現象を実験で測定した結果を揚力係数 CL( 単位 1 : 無次元) にまとめてベルヌーイの公式にある ½ を残して整理して未知数が一つの実用的な式にしたものであることを知っておくほうがよい。

したがい 「揚力の公式」 は次のように変形して、

L = CLkj ・ (V )・ (ρVS )

定数 (½) を含んだ CLkj を使い上記のように記述するのが物理的に正しいともいえるが、工学者も人間、見た目の美しさに囚われて真実を遠ざけて後世の航空機ファンを悩ませているようだ。なお添え字 (Lkj ) はクッタ・ジューコフスキーの揚力係数のつもりです。

さて先に考えたベルヌーイの揚力式を質量単位で整理すると

L = (W/g) = ( pl-pu) S = ½ ρ( vu2- vl2) S

同じ物理現象を扱うのであるから似た式になるのは理解できるであろう。両式をつなぐと

CL = ( vu2- vl2) / V2 となる。

ここで循環流速を vkj と仮定すると vu = V + vkj , vl = V - vkj となる。これを代入すると

CL = 4 vkj / V

揚力係数 CL は循環流速と機速の比に比例している。ただし実用する揚力係数は実験から理論式をつかって逆算することで確認されていることを忘れてはいけない。

揚力係数は粘性の影響を扱ったレイノルズ数をそろえれば機速 V に関係なく一定で迎え角に依存していることから循環流の速さ vkj を決めるのは翼型であることがわかる。言い換えれば機速が2倍になれば循環流速も2倍。2分の1 になれば 2分の1 になるのである。

そして翼の迎え角は循環流速を変化させると理解できる。迎え角を上げると翼の下面で翼の前方の圧力をあげて上面に流れ込む流速を増加させるのである。上下対称の湾曲を持つ対称翼にも揚力が発生する理由である。

と、ここまでもっともらしく書いてきたが翼の周りに循環流が実在し、目に見えるか見えないかについては定かではない。仮定することで物理数学上の論理的な整合が取れると考えたほうがいいようだ。幾何学で言うところの補助線のようなものである。

循環流の説明は、まず翼の後方に渦ができる (これは実験で目視できる)。それにつづき、そして理論上からその渦の回転方向とは逆方向の回転の流れが存在しなければならない。したがい、翼の上にその流れがある。それが循環渦である、となる。

しかし現実はそうでもなさそうである。たとえば台風のごく中心部は強制渦だが周辺は自由渦である。一つの台風が逆向きの台風を随伴することはない。たしかに北半球と南半球では台風の回転方向は互いに逆ではある。

南北の両半球で同時に台風が発生することはほとんどないが、この時間差も地球規模で考えるとありえることとしても、回転方向が異なることは別の理屈で証明されている。渦は単独でも存在できるのである

循環流の存在については三次元翼の誘導抵抗の説明においても疑問が生じる。これは次の展示以降で検証したい。

さて、少なくとも現実は vu ≠ vl であるが翼の上下の流速は全翼長にわたって一定であることはない。ただ後ろにできる渦が翼の上下の空気を入れ替えていることは事実である。

したがいこの渦のエネルギーに相当する空気のエネルギーを翼が与えていることはエネルギー保存則からも間違いない。それを循環流と呼ぶのであろう。

循環流速を導入した揚力係数を代入した揚力の式は、

L = 2( vkj) ・(ρV S) = ½ CL(V) ・(ρV S)

となって循環流速の ( vkj) あるいは機速 (V) がニュトンの第二法則でいう翼が空気に与える流速や質量流量の一部にほかならない。係数である 2 もしくは ½ CLは括弧内のいずれかもしくは両方に分配される無次元数となる。

あまり式をこねくり回しても仕方がないが循環流があるとして翼の速さ V と上下の空気流速のイメージを探っておこう。

大体の翼型で揚力係数が直線を示す上限は迎え角が12°あたりであり設計基準点は半分の6°となる。このときの揚力係数 CL は0.6程度となる。したがい、平均してみれば次のような上下の速度差が必要になる。

vu = 1.15V vl =0.85V

上面のvu が速くなるのは後方の渦が吸い込むためと理解したとしてvl が遅くなるのはなぜか?

仮に前方から下面に流れ込む空気流がない場合は翼が粘性で引っ張っていく境界層の空気がその流速となり大雑把には機速Vの半分が平均流速になることから理解できると思う。

くどいようですが空気が前から流れてくるのではなく翼が粘性で空気を引っ張っているのです。

循環流とは上下で作る渦の強さの差であって空気の分子が翼の周りを回っているのではないと考えていいようだ。

零戦の主翼後縁にあるスプリットフラップは下面の流れを妨げて下面の流速を落とし同時に下面の静圧を上げて上面の流速ひいては揚力を増やす装置と考えればいい。

上面流速は翼の速度に比例する。フラップが使われる速度域は極低速であり上面流速も小さくなっている。しかし空気の性質である粘性は速度によってほとんど変わらない。速度が下がれば境界層を維持できなくなり剥離を起こし上面流は向うべき後方の渦を失う。ストール(失速)である。

747 などに見られる湾曲の強いすだれのようなスロッテッドフラップは隙間から下面の高圧で高速の空気を上面に流しそのエネルギーで境界層の剥離を抑え、翼弦長をのばし粘性によるコアンダ効果が保てる限界まで上面流を引っ張って加速する効果がある。もちろん圧力を揚力に換える翼面積も増加する。

前縁フラップは下面の圧力で前方の空気をより速やかにより多く上面の流れに加える装置であり、さらにスラットと呼ばれる下面の圧力で空気を上面に送り上面の空気流を加速させ境界層の剥離を抑えるメカニズムを兼用することも多い。余談だが後退角のある 747 の主翼に設けられた前・後縁のフラップはそれぞれの位置の断面で異なった形式を組み合わせている。

さてこうなると下面の空気も上面を流れているといえる。もっともこれは「揚力の式」にかかわる循環流とは異なり、得られた効果は揚力係数の中に入ると考えられる。

もちろんニュートンの第二法則から詳細に数式として解くことはできるのだろうが実用という面ではその努力は無意味であろう。現在はコンピュータにより翼の周囲の「流れ」はもちろん、翼のあらゆる部分の「圧力」を数値解析して揚力の分布を把握して設計している。そこでは循環流は必要ないと考えられる。

|

さてコンピュータが優れているかといえばそうでもない。これからの話はいちいちデータをインプットしなければ答えが出てこない。数式を見て直感するほうが速い場合もある。

飛行機の挙動を知るにはベルヌーイの揚力のほうが分かりやすい。

飛行機が水平に一定速で飛ぶために必要な翼の上下面を流れる空気層の流速 vu,l は翼面荷重 W/Sの関数なのである。そして影響するのは温度や高度で変わる空気の密度であることがわかる。

空気密度は高度が上がるほど薄く小さくなり大きな上面流が必要になる。すなわち水平飛行中の747 は高度を上げるにしたがって迎え角か機速(正確には対気速度)を増やしていかなければならない。

飛行を続け燃料を消費して軽くなると翼面荷重は低くなり同じ姿勢で飛ぶ機体は上昇する。指定飛行高度を守るために飛行姿勢をかえて、具体的には迎え角を小さくして vu,l を小さくする。このとき機速 V を下げることで vu,l を下げなくてよい。むしろ燃料消費を抑えて機速を上げることも可能になる。

ラインパイロットの仕事の基本は燃料消費が最小になるようフューエル・フロー・ポンプとトリム・ダブで対気速度と機体の姿勢を制御するコンピューターを監視して目的空港への到着時間を許容範囲に収めることである。

映画の中で747が機首を上げ気味に水平飛行をしておれば離陸上昇が終わり指定された高度の水平飛行に移ったばかりと思っていい。

飛行機が着陸をするためには機速を下げる必要がある。このために失う vu,l を維持するために迎え角を上げ、加えて前後のフラップを出して翼面積を増加し翼型を変える。

機速 V が低下した場合には、迎え角を増し、フラップを出すことで面積を拡げ、湾曲を増加させた翼の下面に押された圧力で翼前方の圧力を確保もしくは増強して流速を上げる。翼の上面の湾曲に添う境界層は速度を上げた空気の粘性によるコアンダ効果が崩れるまで揚力を保持してくれる。

そして翼の下面には抗力が生じている。この抗力の分力も翼を押し上げる方向に働いている。迎え角と変形した翼型により増加する揚力の一部は抗力なのである。

この抗力を積極的に揚力に変えるには相応の推進力で釣り合わせる必要がある。外洋の波高4mの波頭と波頭の間の距離を使って離着水が可能な新明和 PS-1、 US-1、 US-2 飛行艇 で使われる5番目のエンジンとコンプレッサーで作った圧縮空気をフラップの上面に噴出させて境界層制御(BLC: Boundary Layer Control)を行ない、パワーレバーを押してプロペラ後流を増速、増量することで極低速度で水平に飛ぶ、(「パワーで吊る」と称される抵抗曲線の後ろ側の)バックサイドと呼ぶ領域である。(抵抗曲線は次の「誘導抗力のはなし」を参照)

航空の黎明期にライト兄弟から飛行機の形態が特許に抵触すると執拗に抗議を受けたグレン・カーチスは業を煮やして「丸いテーブルもエンジンを付ければ飛ぶさ」と嘯いたそうだ。事実、凧は糸に引っ張られて空気の抵抗で空中に浮かんでいる。

ふたたび最後の説明図にもどればNACA 2000系の翼型が迎え角を持って飛ぶ状態の模式図である。揚力の元となる渦は翼から離れたあと、直径を広げながら雲散霧消して大気に戻る。しかしこの描きかたでは揚力が増加したと感じられる地面効果など上下方向に及ぶ圧力の影響はそれらしく表現できない。

ただ揚力をつくる空気が流れる層を保つ管または堤防に相当する(機体側の境界層に比べると非常に厚い)大気側の境界層がありこの層の圧力がいきなり大気圧になることはない。翼はその部分まで影響を及ぼし、またそこから影響を受けている。

圧力は減衰がない限り音速で無限に広がるが実際には粘性による減衰をして翼による分子の動きの及ぶ範囲にも限界がある。その限界が実機の場合に地面効果が現れる主翼幅の半分程度の高度となるようだ。クッタとジューコフスキーの考えた範囲はこのあたりにまで及んでいるのであろう。

ベルヌーイの式による揚力は薄い空気層内の流れでも成立するがクッタ・ジューコフスキーの揚力は力の及ぶ場、すなわち大気を考慮した式であるという違いがある。

最後の模式図を完成させるには簾(すだれ)ではなく格子(こうし)を横切る翼をイメージすればよい。これは皆さんへの宿題としましょう。ぜひ完成させてください。

いずれにしても揚力は、

『静止した空気の中を』 - ここがポイント、

『翼が動いて前方に断熱圧縮された正圧の空気が』、

『翼の移動で断熱膨張した後方の負圧の空間に流れる』、

『この空気流が通ることで翼と大気の両方に境界層が生じている』、

『翼が継続して動くことで翼の後ろに空気の粘性と慣性による渦が発生して』、

『翼の両面に沿って流れる高速の空気流ができて』

『翼の上下に生じた静圧の差を翼が受けて揚力となる』

『翼は渦がちぎれていくことで継続して揚力を生みだす』

のである。

揚力は飛行機のスピードで前から流れてくる空気を翼が受けることで発生するという前提での「揚力の公式」から揚力そのものを理解したつもりでいては、つまらないと思いませんか?

正しくは静止している大気の中を翼が動いて圧縮性に加えて粘性と慣性をもった空気が流れるのです。

ただ、揚力の説明に努々(ゆめゆめ)崇徳院を例えに持ち出されぬよう。翼に裂かれた分子の恋人は、激しい流れに身を任せてすれ違いの渦の中に巻き込まれます。が、映画のようにふたたび出会えることはまずないでしょう。

その事実を知るが故の崇徳院(保元の乱で破れ讃岐に流されて同地で崩御)の想いこそが恋の真理のように思えてきます。

・ ・ ・ えっ?! あなたたちは翼の先端に粘性でくっついてでも ロンドン、パリ、ニューヨーク、どこどこまでも一緒ですって?

・ ・ ・ まぁ、恋の心理ではありましょうが。

謝辞

本稿はシネマ航空CEOが敬愛するサイトであります WetWing.com のホームページから入る コンテンツ 「新しい航空学」 に触発されました。

お礼申し上げますと同時に当キネマ航空のご愛用者に素晴らしいサイトをご紹介できるのは光栄であります。

当航空のCEOを兼ねます筆者はなかでも CHALK'S INTERNATIONAL に思い入れのあるルポが大好きです。

追記

ここで考えたのは無限幅翼の揚力なので現実には面積も無限大となります。したがい揚力 L、面積 S は翼の一部を切り取った極微小幅の翼すなわち二次元翼として微小を示す Δ が必要です。同様に重量 W もその二次元翼が支える分担荷重のために Δ が必要です。したがい揚力の式はつぎのようになります。

ΔL = ½ CLρV2ΔS (= ΔW/g)

実際の翼は有限幅なので三次元翼と呼びます。この区別は揚力を実用化する場合に避けられない誘導抵抗を考えるときに必要になります。

|

終

参考にしたサイト 追記 2011.01.14

・ 飛行機はなぜ空を飛ぶのか - 「ベルヌーイの定理」説に挑む

・ 飛行機が飛ぶわけ - 「ベルヌーイの定理」説をめぐる論争を解く (1)

・ 飛行機が飛ぶわけ - 「ベルヌーイの定理」説をめぐる論争を解く (2)

第一は WetWing.com のコンテンツ 「新しい航空学」 の出典であるフェルミ研究所の物理学者デービット・アンダーソン氏とワシントン大学の航空力学の専門家スコットエバーハート氏の共著"UNDERSTANDING FLIGHT" のインタビュー記事の翻訳。あと二つは東京大学教授の鈴木真二(すずき しんじ)教授が解説したもの。

鈴木教授は「航空情報」2002年9月よりさらに詳しく連載されているようだが未読。

当博物館の展示も鈴木教授が読めば一蹴されそうですが目新しいところは空気は静止し翼が動き圧縮と膨張による流れがあり粘性による境界層は機体側だけではなく大気の側にもあるというところです。

ただし定性的な説明のみで定量的には次の「誘導抗力について」をふくめニュートン、ベルヌーイ、クッタ・ジューコフスキーさらにはレイノルズの理論が必要です。いつか鈴木教授のお話が伺えたらいいな、と思っています。

|

参考文献

・ 流れのファンタジー 流れの可視化学会編 1986 平凡社

・ 流れの可視化入門 可視化情報学会編 1996 朝倉書店

・ 可視化技術の手ほどき 可視化情報学会編 1998 朝倉書店

Menuへ

|